日本の商業捕鯨再開について

長崎のくじらは何故美味しいのか

鯨のまち、長崎であることをPRするこの、暖簾は、

長崎市内のあちこちの居酒屋さんの玄関先に飾ってあります。

実は長崎は、全国で一番、くじらを食べる地域。

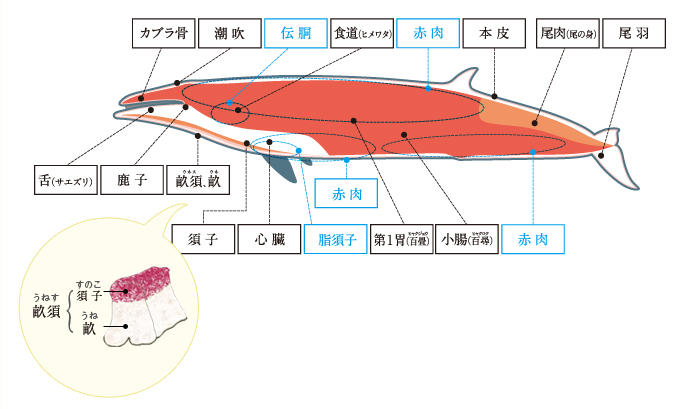

くじらを余すことなく食べる日本の鯨食文化は世界でも類を見ない文化、

その中でも長崎が一番の消費率があるんです。ということは、世界一!?

でもその潜在的文化は今まであんまり知られてませんでした。

日野浩二:84歳、鯨とともに生きる人生を歩んできました。

長崎が裕福だったその昔の江戸時代は、長崎の五島列島、平戸、壱岐、対馬は

鯨の回遊が多い地域でした。

鯨は網取り式で、湾の中に追い込む方式で捕鯨をしていたので、

島の辺ぴなところがその地形に合ったんですね。

その当時の長崎のくじら組は500人規模の大企業で、それが35社ほどありました。

山口県では4社、高知では2社、和歌山県の太地でも2社ほどだったので、

当時の長崎の500人×35社=17,500人ほどが捕鯨の仕事をしていたわけです。

そして、平戸、生月、五島で捕獲された鯨は、船で彼杵港に水揚げされていたそう。

彼杵は当時、鯨の仕分け基地、流通センターでした。

鯨肉はそこから陸路、佐賀や福岡、大村、諌早、島原などに分配され

長崎は彼杵港の対岸の時津港を経て、浦上街道を通って運ばれました!

その当時の長崎は経済力が強かったので、一番美味しい良い部位が分配されていたので

その文化が今も根強く残っているのです。

「長崎に行けば、美味しいくじらが食べられる」

と言われるのは、こういう理由があるからです。

長崎県の鯨の1人あたりの消費量は全国で1位の年間197.5グラム。

(全国平均は44.7グラム、平成20年/共同船舶)と全国で最も多く、食文化が受け継がれています。

日本の商業捕鯨再開と持続可能な水産資源の確保について

<商業捕鯨モラトリアムについて> (※1/IWC=国際捕鯨委員会 ※2/モラトリアム=一時停止)

1982年にIWC(※1)は、いわゆる商業捕鯨モラトリアム(※2)を採択しました。同時に遅くとも、1990年までに鯨資源を包括的に評価し、モラトリアムを見直すことが、付帯条件として決定されました。これに伴い日本は1987年漁期を最後に大型鯨類に対する商業捕鯨が一時的に停止されることとなりました。包括的評価により、IWCは少なくとも南極海ミンククジラは76万頭以上、オホーツク海・北西太平洋系のミンククジラは2万5千頭以上存在することを合意する一方で、改訂管理方式(RverceManegimentProsedure:RMP)を開発し、1994年のIWC総会においてRMPを鯨類資源管理措置とすることに合意しました。しかしながら、その後、保護のみを重視し、持続的利用を認めようとしない国々からの歩み寄りは見られず、モラトリアムの撤廃は実現しませんでした。2018年のIWC総会において鯨及び捕鯨に対する異なる意見や余地が無いことが明確になったことから、日本は2019年に6月30日を以てIWCより脱退しました。

<再開後の捕鯨状況>

日本は2019年7月1日より北西太平洋で3種(ニタリクジラ、イワシクジラ、ミンククジラ)に対する商業捕鯨を再開しました。再開に当たってはIWCが開発し、100年捕獲を継続しても資源に悪影響を与えないと認めた極めて保守的なRMPに沿って、多数のシミュレーションを通じて算出した捕獲可能量に基づき、捕鯨を行っています。

-----------------------------------------------------